監修者:申請取次行政書士 安藤祐樹

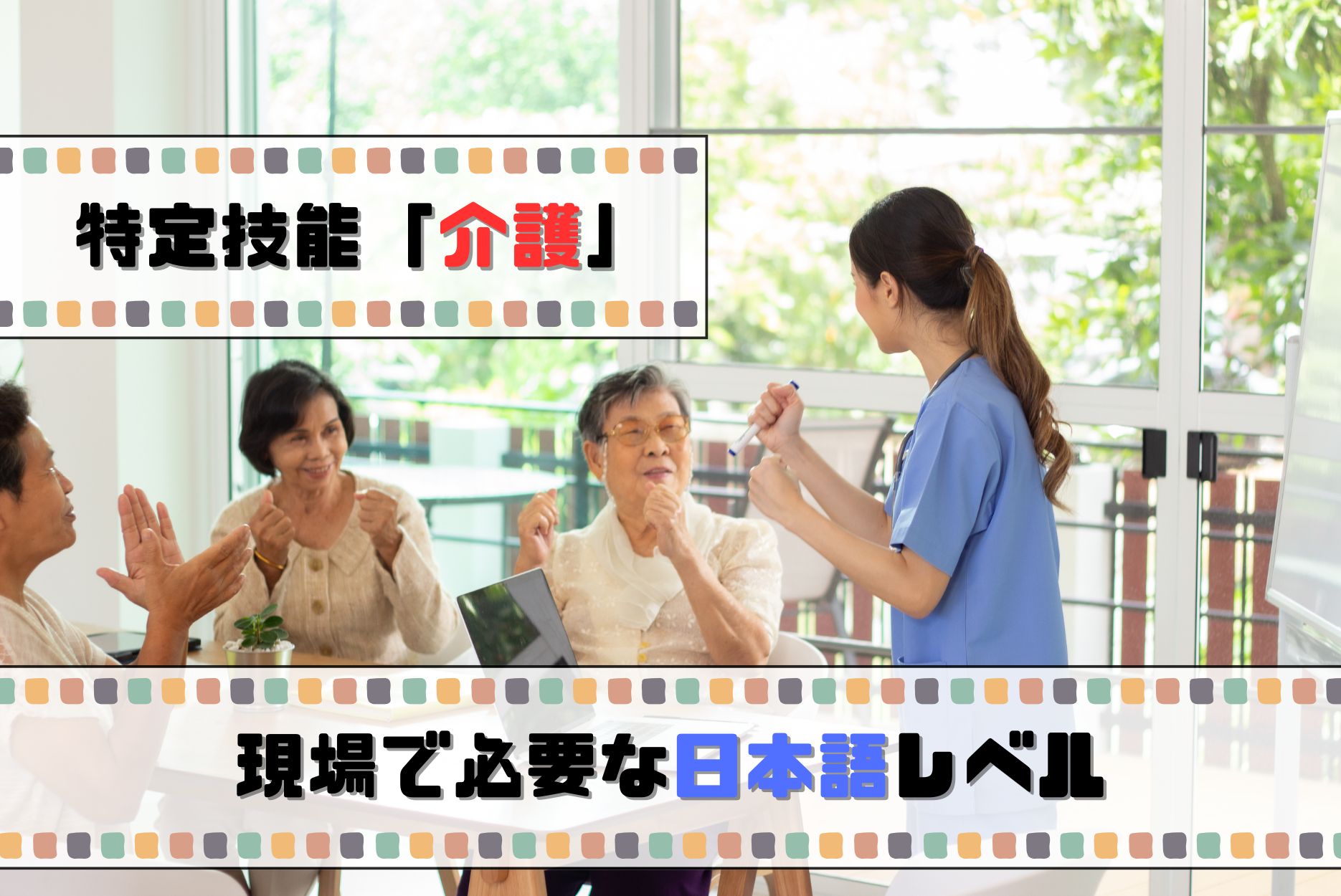

介護業界では慢性的な人手不足が続き、特定技能制度を活用した外国人材の受け入れが進んでいます。

しかし、現場で本当に求められている日本語能力水準はどの程度なのか、実際の業務でどこまでの言語力が必要なのか、不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、特定技能「介護」で働く際に求められる日本語能力の基準や、現場で直面しやすい課題、さらに高い日本語力を身につけることのメリットについて、最新の情報をもとに分かりやすく解説します。

特定技能「介護」許可取得の日本語能力要件

特定技能「介護」の在留資格を取得するには、一定の日本語能力が求められています。

具体的には、「介護日本語評価試験」と「日本語能力試験(JLPT)N4相当以上」の合格が必須条件となっています。

N4相当以上とは、JLPTのN4合格だけでなく、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」の合格でも基準を満たすことができます。

いずれの試験も、日常生活で使われる基本的な日本語を理解できることが目安とされており、介護の現場で最低限必要とされる言語力の証明となります。

訪問介護の場合の追加の日本語能力要件

訪問介護の分野で特定技能外国人が働くためには、追加の条件が設けられており、原則として日本の介護保険適用施設における介護業務の実務経験1年以上が必要です。

ただし、日本語能力試験(JLPT)でN2以上を取得している場合は、実務経験がなくても訪問介護の仕事をすることが可能です。

なお、N2レベルを満たしていても、一定期間の同行訪問や現場研修など、その他の条件もあわせてクリアする必要があります。

特定技能「介護」の平均的な日本語能力

特定技能「介護」の分野で働く外国人の日本語能力については、全体の約79%が日本語能力試験(JLPT)N3相当以上となっています。

特定技能の在留資格許可基準であるN4相当の人材は全体の18.5%で、割合として非常に少ないことがわかります。

ただし、こうした数値には、技能実習やEPA介護福祉士候補者など、他の在留資格から特定技能に変更した方の日本語力も含まれており、日本で数年の生活経験を積んだ人材が多い点も影響しています。

一方で、海外で特定技能の試験に合格して直接日本へ入国した場合、N4相当の外国人は約41%で、N3相当以上が約59%となります。

参考:厚生労働省|特定技能外国人の受入れに必要な支援に関するガイドブック

(URL:https://www.mhlw.go.jp/content/000952749.pdf)

特定技能「介護」で働く上で高い日本語能力を持つことのメリット

高い日本語能力を身につけることで、介護現場での働き方や将来の選択肢が大きく広がります。

ここからは、具体的にどのような利点があるのかを順にご紹介します。

介護福祉士の国家試験に合格しやすくなる

外国人が介護福祉士の国家試験で合格する確率は、日本語能力のレベルによって大きく異なります。

日本語能力試験(JLPT)でN1に合格している場合の合格率は86.7%に達し、N2の受験者でも53.4%となっています。

一方、特定技能「介護」の在留資格を取得するための基準であるN4を持つ外国人では、合格率が25%にとどまっています。

そのため、介護福祉士の国家資格を目指す場合は、より高い日本語力の習得が不可欠だといえるでしょう。

仕事の指示に対する理解力が上がる

仕事の指示を正確に理解し行動できるかどうかは、日本語能力のレベルによって大きく左右されます。

特定技能の許可基準であるN4レベルでは、指示を問題なく理解できる人は8.8%にとどまっています。

一方で、N3に達するとこの割合は27.1%に上昇し、N2で41.6%、N1になると53.8%まで増加します。

このように、日本語能力が高まるほど現場でのコミュニケーションや業務遂行力が向上することが明らかです。

参考:厚生労働省|特定技能外国人の受入れに必要な支援に関するガイドブック

(URL:https://www.mhlw.go.jp/content/000952749.pdf)

就職先の選択肢が増える

特定技能「介護」の許可を得るにはN4レベルの日本語能力が最低限必要ですが、現場によってはN3以上の語学力を条件に挙げる施設も少なくありません。

コミュニケーションを重視する介護事業所では、より高い日本語力が求められる傾向があります。

また、訪問介護の分野では実務経験1年以上またはN2以上の日本語能力が求められるため、語学力が高いほど幅広い職場への就職が可能です。

自身の日本語能力を高めることで選べる就労先の選択肢が大きく広がります。

特定技能で外国人を受け入れる施設が重視していること

特定技能制度を活用し、外国人労働者を採用する際、施設側が最も重視しているのは日本語能力です。

公表されている統計によると、雇用主の約62%が「日本語能力」を重要視すると回答しており、これは「介護という仕事に対する理解度」の約51%を上回る数字です。

また、「日本の文化や慣習への理解」については約26%、「出身国での介護実務経験」はおよそ6%にとどまっています。

このような統計情報からも、日本語能力が介護現場での適応や就業において重要な要素となっていることがうかがえます。

参考:厚生労働省|特定技能外国人の受入れに必要な支援に関するガイドブック

(URL:https://www.mhlw.go.jp/content/000952749.pdf)

まとめ

本記事では、特定技能「介護」に必要な日本語能力の許可基準や、現場で求められる水準、実際に働く外国人の日本語力の傾向について解説しました。

日本語力は在留許可の取得や職場でのコミュニケーション、国家試験の合格率、採用時の評価など、あらゆる面で大きな役割を果たしています。

受け入れを検討している施設や外国人材にとって、日本語学習の促進や支援体制の充実は、今後いっそう重要になっていくでしょう。必要な要件やその利点を正しく理解し、効果的な学習環境を整備することが、双方にとって安心して働ける職場づくりにつながります。

監修者コメント

介護の仕事は、特定技能の受け入れ対象となる産業の中でも、とりわけ高い日本語能力が求められる分野のひとつです。

たとえ人手不足であっても、必要な言語力を備えていない人材を安易に採用することはできません。

介護分野での就労を目指す外国人の方は、日本語能力を磨くことで自身の価値を高め、より良い職場に出会える可能性を広げていくことが重要です。